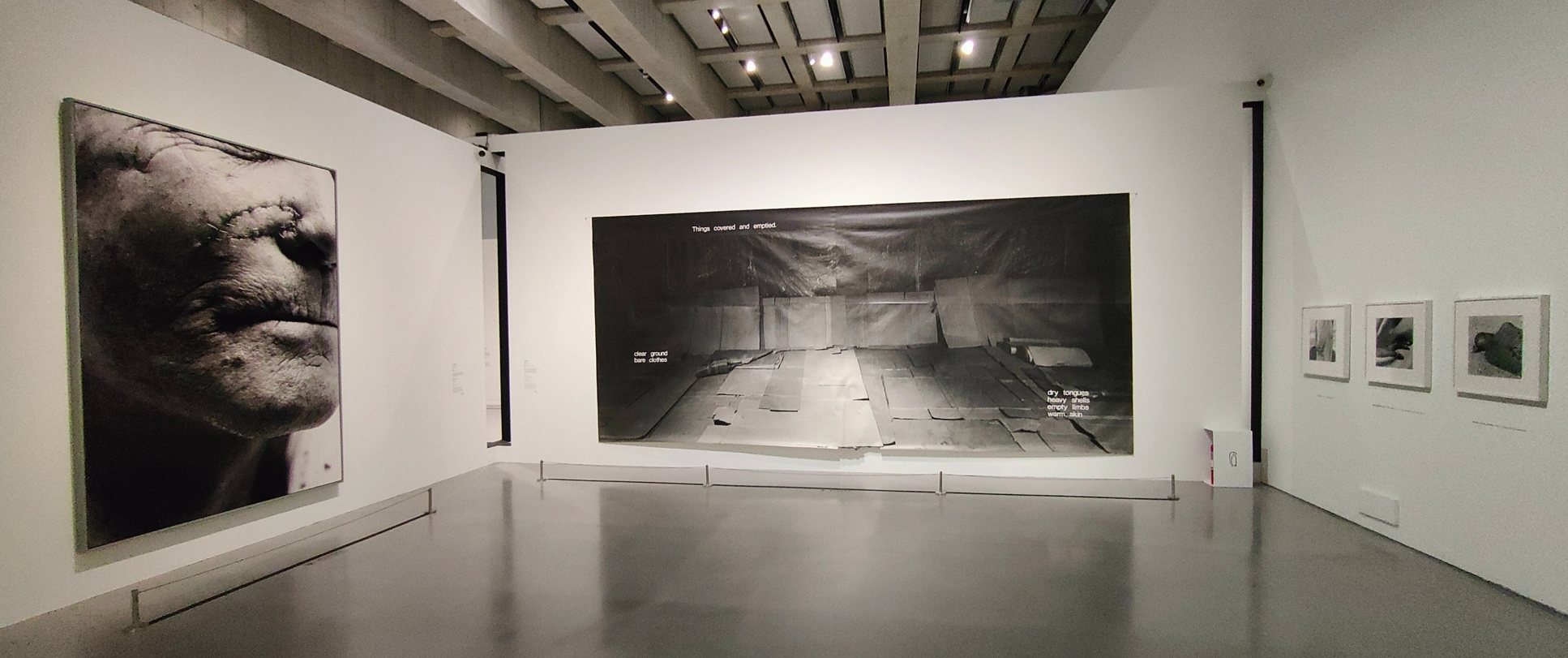

被称为摄影之都的上海在16日即将结束一个重要的特展:西岸美术馆与蓬皮杜艺术中心合作的“另辟前卫:摄影1970-2000”。前卫一词的原文为法语Avant-Garde,也常译为先锋,自1825年在艺术史上首次出现至今刚好两百年,通常泛指那些叛逆主流现状,引领未来方向的艺术,也特指1920年代以来的先锋派。前卫艺术在当时是一种朝向未来的许诺,在当下则是一种来自历史的邀请。本次展览以前卫为核心,主要呈现当代历史上充满动荡、断裂与凝固感的这三十年间,摄影如何跃起而成为艺术的重要形式,并将之与绘画、行为艺术、雕塑等形式并置,既致敬传统又穿越边界。三十位创作者的阵容相当强大,覆盖当代艺术诸多重要人物,十个单元两百多件作品的体量也足够丰富,充满耐人咀嚼的空间。

图1:展览现场 摄影/本文作者

摄影成为艺术:杰夫·沃尔作品的细察

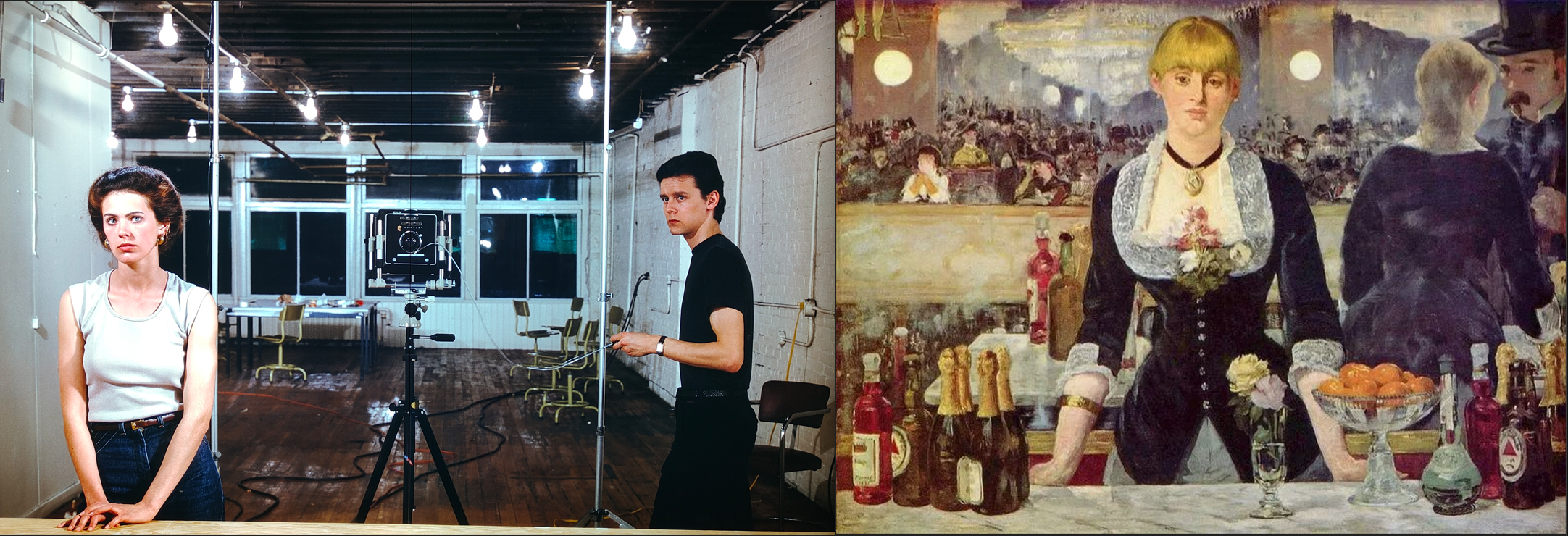

展览开始处便是杰夫·沃尔受到广泛讨论的灯箱置景摄影作品《为女性而作的图像》(1979)。开场选择这件构思精巧的作品具有丰富的策展意义,不仅因为在不少艺术史家笔下,沃尔是摄影真正成为艺术的标志人物,而且这件早期作品也具有形式创新、意义设置、历史互文、媒介的自我指涉与边界跨越等复杂特征,能与后续许多作品构成关联和脉络。

首先,此类置景摄影作品往往将戏剧性的叙事意图浓缩到照片中,杰夫·沃尔像导演般使用事先排练的演员和刻意设置的布景,构建出电影场景式的画面,通常这种摆拍还会以突发事件的抓拍面目出现。这样的作品既超越了记录客观世界、捕捉决定瞬间的传统摄影法则,也远离了此前反叙事、反阐释、反作者的各种后现代理念。杰夫·沃尔采用的大幅度、高亮度的灯箱(图2),是我们在生活中几乎每天见到的商业广告牌形式,它既非传统照片,更非绘画,但能结合两者的媒介特征,又一下子吸引观者的注意,为美术馆里的参展受众带来更具感官冲击而又不脱离日常经验的视觉感受。两个灯箱在拼接时留下的缝隙也提示着这件作品的人工属性与文化生产的工业色彩,当时采用这种形式可谓大胆新颖,也预示了摄影日后跨越不同媒介的衍变趋势。

图2:“新视野”单元:杰夫·沃尔的《为女性而作的图像》等作品展览现场 摄影/本文作者

其次,正如不少学者注意到的,70年代开始,一些摄影家开始瞄准当时艺术危机造成的空缺,针对美术馆、博物馆原先留给画作的大面展墙与开阔空间,量身定做拍出大尺幅的照片,这被不少学者视为摄影成为艺术的标志之一,杰夫·沃尔的此作可算范例。硕大的尺幅塑造了与传统照片极为不同的体验模式,结合置景摄影的叙事场面和清晰细节,迫使观者面对一个具象的虚构影像世界,而不是目睹以往摄影的现实再现或符号演绎。这是摄影又朝向传统艺术的某种回归标志,随后也确如传统艺术一样登堂入室,进入博物馆、美术馆和拍卖行,成为艺术史的一节。

大尺幅如今也像作品系列一样成为艺术摄影的重要形式,后续不同单元的汉娜·柯林斯、瑞斯特吕贝尔、古斯基、吉尔伯特和乔治(图1)等人的作品都是如此。

图3:杰夫·沃尔《为女性所作图像》(1979)与马奈《女神游乐场的酒吧间》(1882)对照

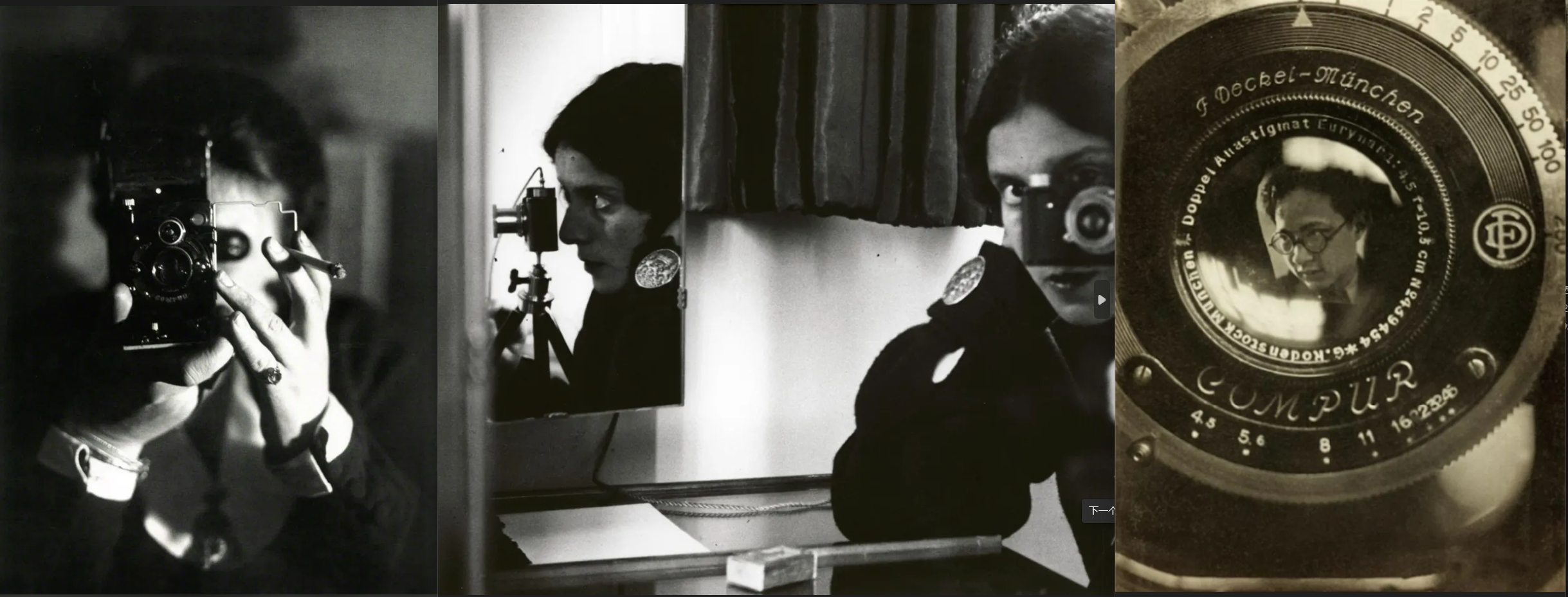

第三,经典艺术史的征引和互文。杰夫·沃尔毕业于艺术史专业,他的一系列早期作品大都仿照19世纪画家如马奈、德拉克洛瓦、卡耶波特的作品,《为女性而作的图像》即与马奈的最后杰作《女神游乐场的酒吧间》形成图像的征引与互文关系。后者画作里的镜子和女性更改了传统绘画内含的视觉关系,酒吧女待注视画面,也注视看画的人,背后的镜子则展现煤气灯下熙攘繁忙的夜生活场景,这幅作品吸引到很多思想家与艺术史家的青睐和解读,不少人将其作为现代艺术的滥觞。沃尔的置景作品采用类似场景,一位现代女性以相似的表情注视镜头,也注视着观者,排灯拓展了景深,背后的镜子和男性同样分别构成镜像与凝视的视觉关系,观者也同样卷入多重视线交错的场面(图3)。这些历史互文连同“剧场性”之类的特征,让迈克尔·弗雷德、谢弗利耶等艺术史家深受吸引,沃尔本人也常引用19世纪波德莱尔笔下的《现代生活的画家》作为自身艺术宣言。但也有学者如埃尔金斯批评沃尔其实是在肤浅地玩弄传统和消费历史。

图4:“新视野”单元:杰曼妮·克鲁尔、伊尔塞·宾与金石声在1920-30年代的自拍像 摄影/本文作者

摄影的媒介探索与自我指涉

杰夫·沃尔的作品里还有一层重要内涵,即对摄影的自我指涉。自摄影发明以来,相机镜头一直被比作眼睛,以自身的视觉将特定世界呈现给照片的观者。人们很难不注意到沃尔作品的画面正中央有一架相机,如一双眼睛与现代女性共同注视着画面、摄影师和观者。只要了解奥威尔的小说《1984》里“老大哥注视着你”或电影《魔戒》里的索伦巨眼,以及生活中无处不在的监控摄像头,就不难理解福柯所说“注视”背后隐含的主客体权力关系。

从摄影理论来说,相机镜头往往代表着观看的主体,这里涉及精神分析学家拉康的论述:“在视觉领域里,凝视是外在的,我被观看,也就是说我就是一幅图像”,而电影符号学者麦茨在《想象的能指》里说:“镜子将一个人从自己的倒影中疏离出来,使他成为自己极为相似的对应物”。福柯、拉康和麦茨揭示出观看中蕴含的视觉关系和镜像喻指,在此不多展开。但以此细察沃尔的作品,那位看不见的摄影师、镜中的男女和相机镜头,再加上观看的我们,构成了对摄影媒介观看与凝视的自我指涉:所有的观看可能都没有面对外在世界,而是在注视着作为对应物的镜像。

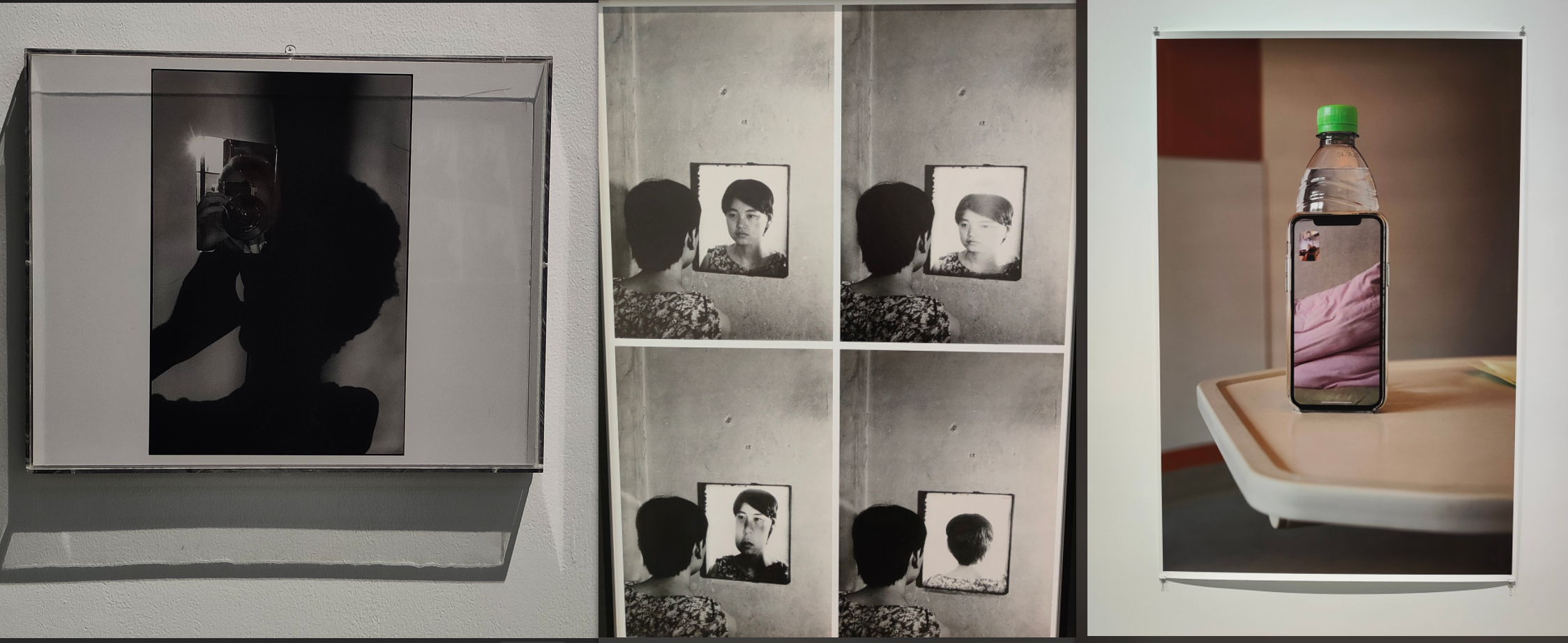

图5:“对工具的质疑”单元:穆拉斯的《验证系列》中的自拍像(1970)与陈淑霞的《寻找自我》

(1987)、“今日摄影”单元:提曼儿斯的《吕讷堡(自我)》(2020)的展览现场 摄影/本文作者

由此,展览追溯到1920年代以来的先锋派艺术家曼·雷、女性摄影先驱伊尔塞·宾和杰曼妮·克鲁尔,以及中国早期摄影家金石声、刘抗等人的几组自拍像(图4)。这些摄影史上出自不同地域、性别和文化的作品,共同构成摄影在艺术探索上的先声,与杰夫·沃尔的作品并置,作为“新视野”单元的开始(图3)。“对工具的质疑”单元是对这一主题的呼应和展开。穆拉斯、崔可夫、格罗弗和陈淑霞等人在1970年代之后关于镜像的影像作品(图5)进一步剖析了摄影媒介的内在机制与表达潜力。

展览最后的“今日摄影”单元,将时代语境往后移至当下,莎拉·奎纳尔、王川、徐文恺和提尔曼斯以不同形式的尝试与表达,探索摄影的技术边界与跨媒介多样性。首位以摄影获得透纳奖的提尔曼斯在2020年疫情时的作品《吕讷堡(自我)》里不仅以手机视频里的小窗画面呼应上述关于摄影的镜像作品,也在展示形式上别具一格:用穿在铁钉上的燕尾夹将照片固定在墙体,代替美术馆里带有经典正统意味的画框或镜框,似乎是对早期摄影阶段照片本身强烈的物质性与日常性的某种回归(图5)。值得一提的是,目前他的另一件摄影作品正在上博东馆里与印象派绘画大师并列展出,这也是当代艺术摄影已与经典绘画取得艺术史同等位置的例证。

图6 :“雕塑般的摄影”单元:罗永进的《莲花小区》(1998-2002)的展览现场 摄影/本文作者

故此,展览虽围绕1970-2000,但其实上溯1925年历史先锋派对摄影的艺术探索,经1960年代观念艺术、行为艺术对摄影的使用,又下延至2020年提尔曼斯的新作,体现出策展人用艺术史来架构展览的思路,这不仅体现在历史阶段的时间涵盖,也体现在全球性与地方性上取得统一的空间观照:除欧美摄影与艺术重镇外,展览也纳入巴西、智利、日本、南非、喀麦隆等国的作品,更是在全部单元中突出中国作品的在场,以对话和并列的方式表达不同文化语境下摄影在全球当代艺术呈现中的共相与殊相。如罗永进的住宅小区建筑摄影(图6),不仅触达当代中国城市化进程为人们塑造的本土视觉经验,也在一定程度上呼应着德国摄影家贝歇尔夫妇1960年代以工业建筑的摄影类型学系列而产生深远影响的作品。

解构秩序与建构客观

20世纪初,摄影已发展出自身的语言,不再模仿绘画。这时反对摄影成为艺术的理由是照片可以无限复制,缺乏在画展、美术馆里观赏绘画原作的现场性、唯一性和本真性,以及由此带来的本雅明所说的“灵韵”。主流观念依然将摄影定位在再现真实、文献记录性质的媒介,主要满足商业和大众的需求,与当时现代艺术的精英特质与先锋色彩完全背道而驰。

1970年代开始,在理论思潮的影响下爆发的后现代艺术使摄影的这些观念定位开始祛魅和瓦解,“质疑社会图像”单元着重展现艺术摄影的这个阶段。罗莎琳·克劳斯和维克多·伯金,既是摄影家,也是重要的摄影理论作者,他们都将图像视为是一种被注入了主流观念和既定秩序的文本,他们的摄影作品也试图揭示照片等图像的意义生产和建构过程(图7)。

图7:“质疑社会图像”单元的展览现场,作者左起依次为维克多·伯金、洪浩、罗莎琳·克劳斯,芭芭拉·克鲁格和洪浩 摄影/本文作者

辛迪·舍曼、芭芭拉·克鲁格等人为代表的“图像一代”,也是以解构图像里的权力编码与秩序缝合为核心意旨,用摄影形式去探索和质疑当代资本主义的都市生活,并介入种族、性别、女权、通俗文化、消费主义等社会议题的文化表达。此单元里中国摄影家洪浩的作品也是这种模式的案例(图7)。在罗兰·巴特《作者之死》等理论的影响下,传统艺术中对本真、唯一和原创作者的强调也开始被谢利·莱文之类挪用、戏谑的影像所消解,由学院、媒体与博物馆、艺术展、拍卖行等机构组成的艺术机制也受到反思和质疑。

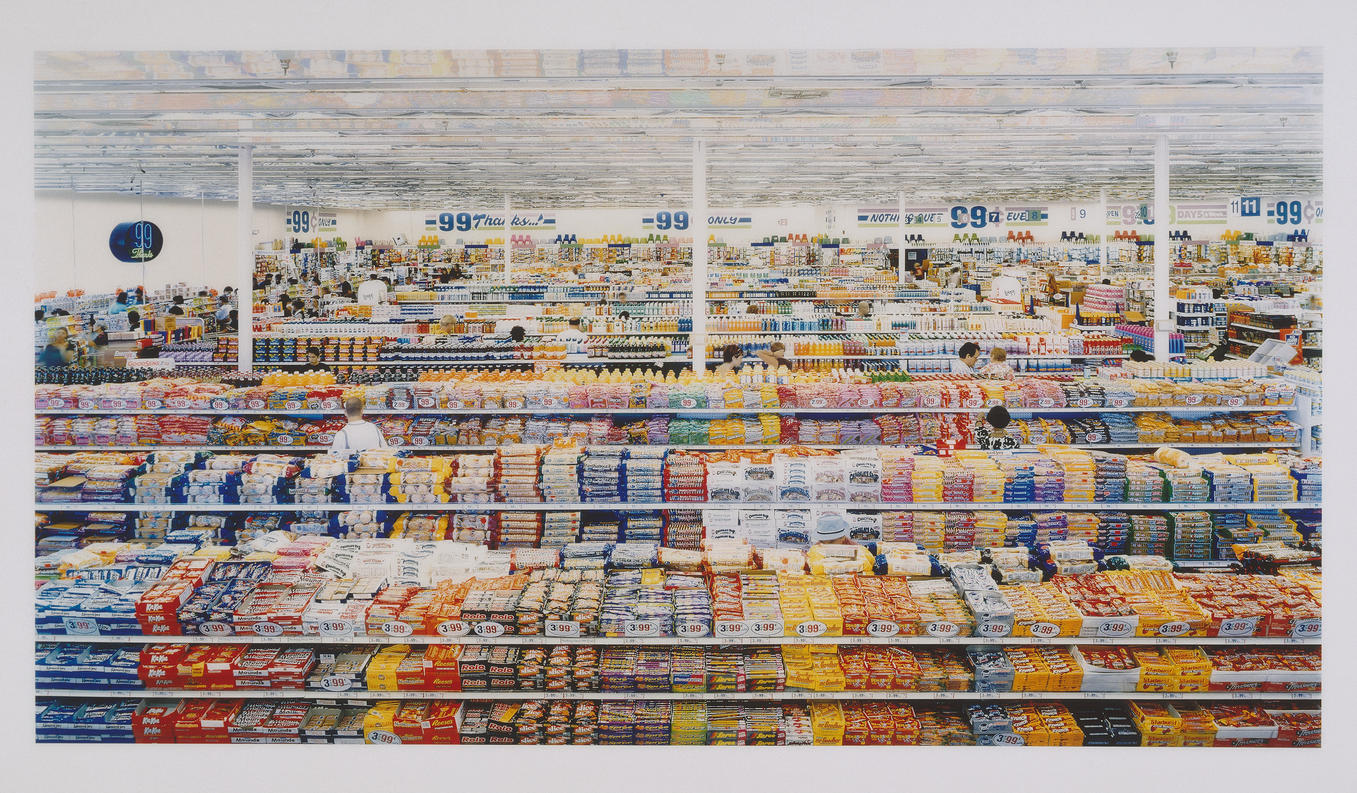

1990年代,一种冷静中立、只提供无数细节的客观影像风格与世界秩序发生巨变之后的全球化几乎同时兴起。这种风格的代表是由贝歇尔夫妇的摄影与教学开创的德国杜塞多夫学派。除贝歇尔夫妇的作品出现在“雕塑般的摄影”单元之外,其代表人物如安德烈·古斯基、托马斯·斯特鲁斯、托马斯·鲁夫、康迪达·赫弗和弗兰克·布罗伊尔等人的作品在后续几个单元里都有出现,可见这种建构客观的整体风格在当代艺术和摄影中的主导位置和巨大影响。正如露西·苏特所说,这类面无表情、客观严肃乃至极端乏味的影像在当代既是学术研究的热门主题,也是可靠的市场投资,同时也适合放在全球化时代跨国公司、公共机构等的内部空间作为中性的装饰。

图8:“全球化”单元展示的安德烈·古斯基作品《99美分》(1999)

在杜塞多夫学派诸子中,古斯基用数字技术营造出后现代崇高感的巨幅沉浸式视觉奇观尤其引人注目。本次展览的《99美分》在2007年的伦敦拍卖到合人民币1500多万元(图8),2011年另一幅作品《莱茵河》又拍到3000多万元。一些学者和评论者将市场价格的飙升作为摄影进入艺术的重要标志,随之挖掘这些作品里蕴含的批判性和前卫性。但也有人对此进行反思,如《摄影文化史》的作者玛丽安所言,“80年代中期,艺术家摄影并未打破或变革艺术市场,而是翻新了前卫艺术家的概念并使之再商业化,他们对主流社会和消费主义的冲击已经成为一种可预期的、畅销的艺术行为模式。”因此,客观冷静风格能兴起和成为主流,其实依然离不开时代语境、意识编码和机制造就。

从“肖像的转变”单元里也能看到从激进岁月里的“解构秩序”到上世纪末“建构客观”这两种截然不同的风格。除辛迪·舍曼电影场景式的早期作品外,梅布尔索普与马六明的跨性别自拍,戈尔丁的私密关系呈现和提尔曼斯的个人日常呈现,乃至宋永平的父母记忆,都让肖像摄影纳入作者或观者的主观角度。与之相对,托马斯·鲁夫著名的肖像系列是无表情客观风格的典型代表,它们与普通的证件照并无区别,但不少论者认为其放大、排列产生了某种批判性,质疑了传统肖像摄影不断在照片上增添社会身份的做法。(图9)

图9:“肖像的转变”单元展览现场:托马斯·鲁夫 的《肖像》,1984-1985 摄影/本文作者

与“雕塑般的摄影”一样,“另一种客观性”单元的标题也是策展人对摄影史上重要展览的致敬。瑞斯特吕贝尔和汉娜·柯林斯的作品也用巨大尺幅带来的视觉冲击来引发影像的力量,这些作品表现生活的复杂、呈现个体与世界的关系,使前卫艺术的内在关切获得某种延续(图10)。“自成方圆”单元里的作品虽有不同风格,但大都注重画面的平衡和完整,形式上注重如线条、几何式构图等空间特色,主题构思也能相谐,代表着摄影在艺术领域中取得成功的写照(图11)。

前卫已老,能先锋否?

每个展览都是策展人对历史的重写,也是对当代文化意识的强化或界定,艺术史便在反复的展览、书写、争辩与界定中形成。在艺术这个概念的内涵外延早已发生畸变的情况下,在当代文化的组织和表达上,对包括摄影在内的多元发散、跨媒介和无意义、反阐释的当代艺术而言,艺术史无法摆脱的追求结构化历史、叙述不同种类演变、罗列作品意义的底层逻辑多大程度还能有效,这也是这三十年间伴随当代艺术衍变而论辩不断的话题。这个矛盾在书写前卫的谱系时尤其突出,因为对六十年代以来所谓的新前卫,已有大量来自不同方向的质疑与批评。如果从前卫当初的定义和愿景来衡量,那么当代艺术实践和批评话语中的前卫往往已代表空洞迎合的姿态或尝试失败的遗迹。如托马斯·克洛就认为,前卫艺术的根本走向从未实现,但艺术即便正在被市场吞没,也应保持独立。

图10:“另一种客观性”单元展览现场,左一、左二为瑞斯特吕贝尔和汉娜·柯林斯作品 摄影/本文作者

许多当代艺术展览面临的难点或呈现出的矛盾即源于这两点。但本展在蓬皮杜中心的两位策展人弗洛里安·埃布纳和马蒂亚斯·费勒的历史架构下显得脉络清晰、层次分明,实属可贵,其关注点既多,关照面也广,作品丰富,耐人回味,可算是近两年来上海相当重要的一次摄影展。若要挑刺说白璧微瑕的遗憾,那可能是从艺术家风格、单元主题和对话组合的角度来考究,有个别作品缺乏代表性,也有个别单元略显单薄,这也许是受限于蓬皮杜中心自身藏品的使然。

回到前卫艺术,这里无法展开比格尔、布洛赫等学者和批评家们对前卫艺术的多次论争,哈尔·福斯特有段表达颇有意思。他说一般前卫的概念只有两种,一是要求彻底革新的先锋派,一是坚决抵制现状的反对派。然而他如今感兴趣的是另一种前卫,不再真的指望或相信能打破旧秩序、建立新秩序,而是去找到现有秩序里的裂缝并设法加深加剧。福斯特在最后不无气虚地宣告:“此种前卫绝非已经消失,它们依然健在,而且士气未损”。在四面楚歌中依然坚持无疑令人感动,用修改前卫的界定来维持乐观,则多少反映出艺术批评的退无可退,或可为关于另辟前卫的思考作一旁注。

图11:“自成方圆”单元展览现场:乔治·鲁斯的《厄洛斯》,1992 摄影/本文作者

总之,西岸美术馆的“另辟前卫”展从当代摄影的艺术实践角度,为我们提供了回味先锋质感、反思前卫艺术的宝贵机缘,也可当作是激活先锋意识、架设前卫语境,从而开启一扇让艺术寻找缝隙的历史窗口。

蜀ICP备2022028980号-1

蜀ICP备2022028980号-1